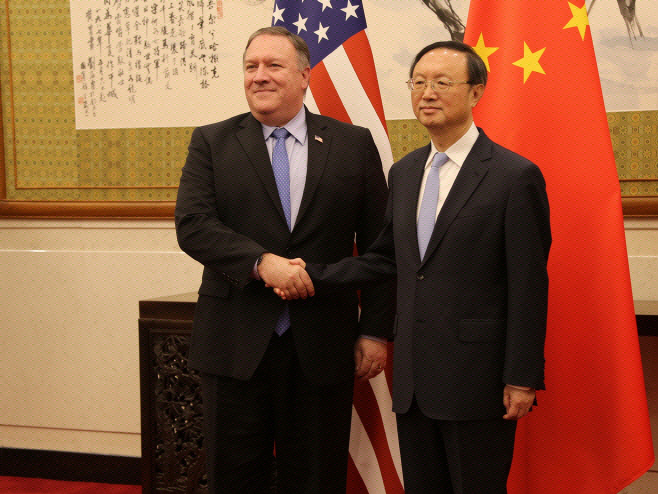

"인도·호주·한국·일본·브라질·유럽 등 동맹과 좋은 파트너 상태 유지"

미중 신냉전 속 동맹과 대중국 전선 강화 포석...중국 배제 세계질서 재편 전략

|

폼페이오 장관은 이날 폭스뉴스 ‘선데이 모닝 퓨쳐스’ 인터뷰에서 “(도널드) 트럼프 대통령 하에서 우리의 국방부와 군·국가안보 기관들은 우리가 미국 국민을 보호할 수 있고, 정말로 우리가 인도·호주·한국·일본·브라질·유럽 등 전 세계 우리의 동맹들과 좋은 파트너가 될 수 있는 상태를 유지시킬 것이라는 점을 나는 확신하고 있다”고 말했다.

그러면서 “우리는 그들과 좋은 파트너가 될 수 있으며, 다음 세기도 계속해서 우리가 이곳 미국에서 가진 자유를 본보기로 한 서방의 것이 되도록 보장할 수 있다”고 강조했다.

이 언급은 폼페이오 장관이 중국 공산당(중공)의 위협을 거론하면서 ‘유럽이 미국과 함께 중공이 다음 세기를 지배하지 않도록 할 것’이라고 한 데 대해 진행자가 ‘중국은 전 세계에서 가장 빠르게 군사력을 증강하고 있고, 유럽 국가들은 화웨이(華爲)의 통신장비를 무선통신 인프라에 사용하고 있다’고 지적하자 동맹국들과 대(對)중국 전략에서 협력하고 있다고 강조한 답변이다.

폼페이오 장관이 거론한 동맹들 가운데 한국·호주·인도는 트럼프 대통령이 전날 올해 미국서 예정된 주요 7개국(G7) 정상회의에 초청할 것이라고 밝힌 나라들이다. 알리사 파라 백악관 전략공보국장은 트럼프 대통령이 동맹국들과 중국의 미래에 관해 이야기하기를 원한다고 말했다.

트럼프 대통령과 폼페이오 장관의 언급은 미·중이 ‘신냉전(a new cold war)’에 돌입했다는 평가가 나오는 상황에서 동맹들과 대중국 전선을 강화하려는 포석으로 보인다.

특히 폼페이오 장관이 ‘서구 주도의 다음 세기’를 거론한 것은 중국을 배제하고 세계 질서를 재편하려는 트럼프 행정부의 전략을 드러낸 것으로 풀이된다.

트럼프 행정부는 글로벌 공급망에서 중국을 고립시키기 위한 구상인 경제번영네트워크(EPN)에 한국·일본 등 동맹국의 참여를 요구하고 있다.

폼페이오 장관은 이날 인터뷰에서 중국의 군사력 증강에 대한 질문에 “중공의 군사적 발전과 관련, 그것은 현실”이라며 시진핑(習近平) 중국 국가주석을 거론, “시 총서기는 그의 군사적 능력을 증강하는 데 몰두하고 있다”고 말했다.

트럼프 대통령 등 미 행정부 인사들은 그동안 시 주석에 대해 ‘대통령’을 의미하는 ‘president’라는 호칭을 써왔다. 하지만 최근 미·중 신냉전이 시작되면서 시 주석을 ‘공산당 총서기’를 뜻하는 ‘General Secretary’로 부르기 시작했다.

이는 폼페이오 장관이 중국을 지칭할 때 ‘중공’이라는 단어를 사용하는 것의 연장선에 있다. 중국을 실질적으로 지배하는 것은 중공의 시 총서기라고 강조하려는 의도가 엿보인다.

실제 시 주석의 공식 직함 중에서 공산당 총서기가 제일 우선되고, 이어 국가주석, 중앙군사위원회 주석이 뒤따른다.