멍완저후 화웨이 부회장 석방 및 귀국과 동시에 이뤄져

바이든-시진핑, 화웨이 부회장·캐나다인 2명 석방 각각 요구

"미중, 정책 차이 불구, 협력 구축 부각"

|

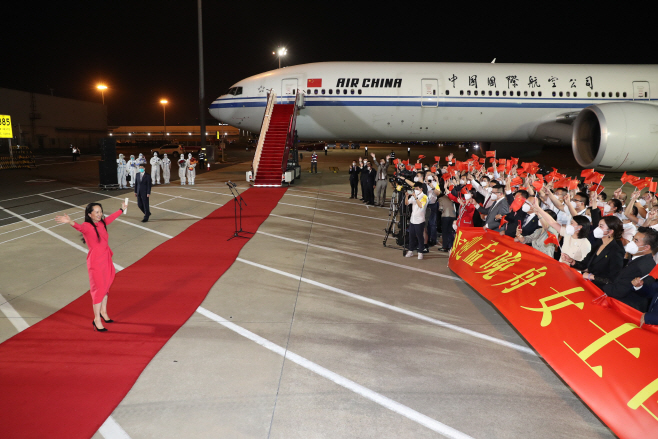

WSJ은 이 사안에 정통한 소식통을 인용해 이같이 전하고, 2명의 출국이 중국 통신장비업체 화웨이(華爲)의 멍완저우(孟晩舟·49) 최고재무책임자(CFO) 겸 부회장이 미 법무부와 기소 연기에 합의함에 따라 24일 억류됐던 캐나다에서 석방돼 중국 정부가 제공한 전세기 편으로 25일 귀국한 것과 동시에 이뤄졌다고 설명했다.

실제 중국계 남매는 멍 부회장이 중국 선전(深천<土+川>) 바오안(寶安) 국제공항에 도착한 다음날인 26일 미국으로 돌아왔다.

멍 부회장의 석방과 귀국이 중국에서 수감됐던 캐나다인 대북 사업가 마이클 스페이버, 전직 외교관 마이클 코브릭의 석방뿐 아니라 2명의 미국인 출국과 연계된 것이라는 해석이 가능한 대목이다.

|

이들의 출국 금지는 남매의 부친으로 중국 국영 교통은행 고위 간부였던 리우창밍이 14억달러의 불법 융자를 해주고 2007년말부터 2018년 초 사이에 종적을 감추자 그의 귀국을 압박하려는 조치였다고 WSJ은 설명했다.

이 남매의 변호사는 미 CBS방송에 이들의 억류가 리우창밍이 중국으로 돌아가도록 압력을 가하기 위해 이뤄졌다고 지적했다.

중국이 리우창민의 귀국이라는 목적을 달성하지 않은 채 남매의 출국을 허용한 것은 멍 부회장의 석방과 맞물려 미·중관계 개선의 계기가 될 수 있을 것으로 보인다.

WSJ은 “미국 관리들이 멍 부회장 사건을 해결하기로 한 미 법무부 결정은 억류된 서구인에 대한 협상과 별개라고 말했다”면서도 “이 석방들은 미국과 중국이 법 문제를 포함해 깊은 정책 차이에도 불구하고 어떻게 일정 정도의 협력을 구축했는지를 부각했다”고 평가했다.

실제 멍 부회장의 석방이 조 바이든 대통령과 시진핑(習近平) 중국 국가주석 간 전화 협의 이후 전격적으로 이뤄진 것을 감안하면 중국계 남매의 중국 출국이 멍 부회장의 석방에 대한 중국 측의 화답 성격이라는 해석이 가능하다.

젠 사키 미 백악관 대변인은 이날 언론 브리핑에서 시 주석이 지난 9일 이뤄진 바이든 대통령과의 통화에서 멍 부회장 문제를 직접 거론했고, 바이든 대통령도 시 주석에게 중국에 억류된 캐나다인 2명의 석방을 요구했다고 밝혔다.

사키 대변인은 두 정상 통화에서 멍 부회장과 캐나다인 2명의 석방에 관해 협상이 이뤄진 것은 아니라고 했지만 바이든 대통령과 시 주석이 상대의 요구에 화답했다는 해석이 타당하고, 중국계 남매의 출국 허용이 이 연상선상에서 이뤄진 것으로 보인다.