공화의원 5명, 민주당에 동조...트럼프 탄핵에 공화의원 17명 동조해야

공화 중진 "트럼프 탄핵 가능성 없고 시간낭비란 것 보여줘"

|

상원은 26일(현지시간) 찬성 55표·반대 45표로 트럼프 전 대통령에 대한 탄핵 심판을 진행하기로 결정했다. 이날 표결은 공화당 중진 랜드 폴 의원이 퇴임 대통령에 대한 탄핵 심판을 위헌이라고 지적하고, 척 슈머 민주당 원내대표가 퇴임 후에도 탄핵 심판이 가능하다는 것이 다수 헌법학자의 견해라고 반박하면서 실시됐다.

투표 결과 폴 의원의 결의안이 기각됐지만 공화당에서 밋 롬니·밴 세스·수전 콜린스·리사 머코스키·팻 투미 등 단지 의원 5명만이 민주당에 동조한 것에 주목해야 한다.

탄핵 정족수는 전체 상원의원 100명 중 3분의 2인 67명이고, 민주당·공화당이 각각 50석을 가진 상황에서 민주당이 모두 찬성하고, 최소 17명의 공화당 의원이 동조해야 한다. 하지만 이날 결의안 표결에서 반(反) 트럼프 성향의 상원의원 5명만이 민주당 주장에 동조, 향후 탄핵심판 표결이 진행될 경우 탄핵소추안이 부결될 가능성이 크다는 것을 보여준다.

폴 의원은 이날 표결에 앞서 자신의 결의안이 상원에서 트럼프 전 대통령이 탄핵될 가능성이 없다는 것을 증명할 것으로 기대한다고 말했다고 폭스뉴스는 전했다.

그는 “나는 그들이 (트럼프 전) 대통령을 탄핵할 가능성이 없다는 것을 보여주기에 충분한 지지가 있을 것이라고 생각한다”며 “이것이 위헌적 절차라는 내 결의안을 34명이 지지한다면 그들이 득표수를 가지지 않았고, 우리가 기본적으로 시간을 낭비하고 있다는 것을 보여준다”고 말했다.

워싱턴포스트(WP)도 “이 절차 투표는 의사당 공격을 선동한 트럼프의 역할에 대한 책임을 묻기에는 현재로선 충분한 표가 없다는 점을 분명히 했다”고 분석했다.

조 바이든 대통령도 전날 한 인터뷰에서 민주당이 탄핵심판 과정에서 트럼프 전 대통령을 또다시 유죄로 판결할 수 없을 것 같다고 말했다고 폭스뉴스는 전했다.

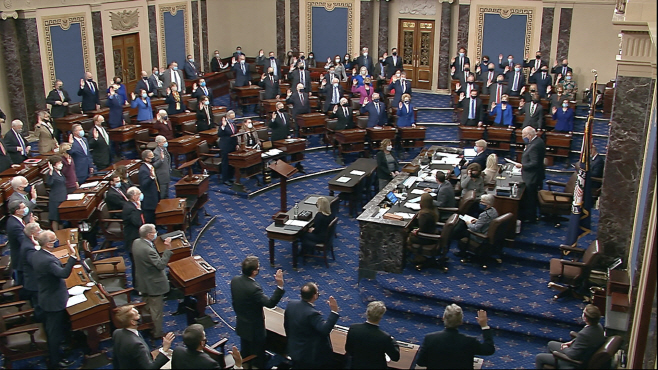

상원은 이날 회의에서 민주당의 패트릭 리히 상원의장 대행이 재판장 선서를 하고 심판 절차를 주재했다. 현직 대통령의 탄핵 심판은 연방 대법원장이 재판장을 맡지만 전직 대통령에 대해선 명확한 규정이 없다.

미 수정헌법은 “미국 대통령이 재판을 받을 때 대법원장이 주재한다”고 명시하고 있다. 이에 따라 양당이 논의해 리히 의장대행이 주재자로 결정됐다.

상원의원들은 이날 심판에 배심원으로서 참여하겠다고 선서했다. 탄핵 여부를 판단하는 과정은 형사재판 절차를 준용해 진행되는데 하원 소추위원들은 검사, 상원의원들은 배심원 역할을 한다.

민주당은 지난 6일 시위대가 연방의회 의사당에 난입해 의회 경찰 1명과 시위대 4명이 사망한 사태와 관련해 트럼프 전 대통령에 대해 ‘내란 선동’ 혐의를 적용해 11일 탄핵소추 결의안을 제출했고, 하원은 13일 찬성 232표·반대 197표로 결의안을 통과시켰다. 민주당 하원의원 전원과 공화당 의원 10명이 찬성표를 던졌다. 공화당 의원 4명은 기권했다.

이어 하원 민주당 소추위원들은 전날 상원에 탄핵소추안을 송부했다. 다만 상원은 이날 본격적인 심판 절차를 다음달 9일까지 연기하자는 미치 매코널 공화당 원내대표의 제안을 수용했다.