2028년까지 시행사 비율 상향 유도

현물 출자하면 양도차익 과세 이연

금융사 무리한 대출 없게 기준 개선

|

정부는 14일 이 같은 내용을 담은 '부동산 PF 제도 개선 방안'을 국토교통부·기획재정부·금융위원회 등 관계부처 합동으로 발표했다.

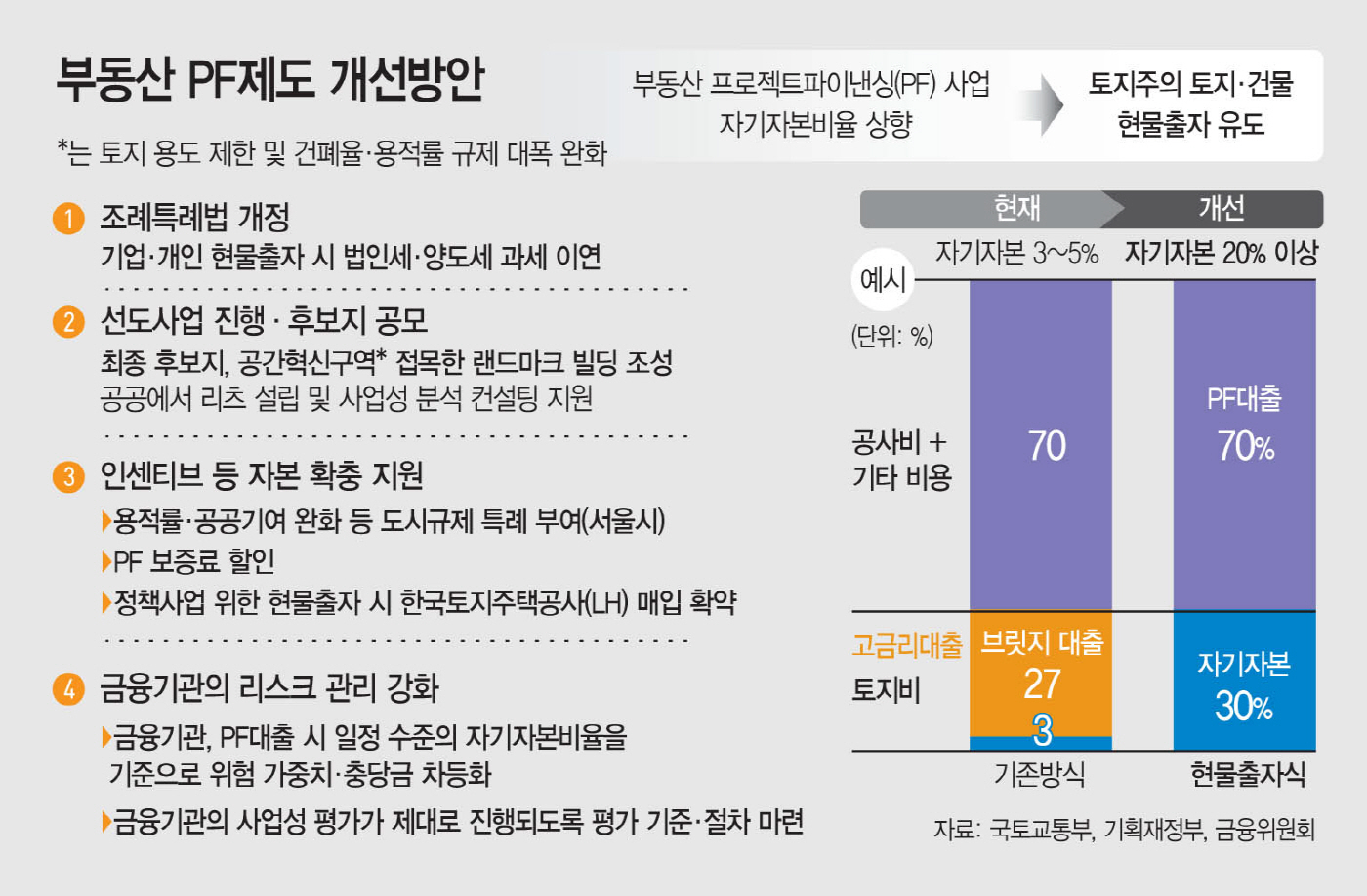

이번 방안의 골자는 현재 5%에 불과한 자기자본 비율을 2026년 10%, 2027년 15% 등으로 매년 늘려 2028년까지 20% 수준으로 안착시키는 것이다. 이를 위해 정부는 시행자가 스스로 자기자본 비율을 높이도록 유도하는 쪽으로 방안을 마련했다. 시장의 충격이 클 수 있다는 점을 감안해 자기자본을 일정 비율 갖출 것 등의 강제적인 방식은 제도화하지 않기로 한 것이다.

대신 시행사가 토지 확보 비용을 크게 줄일 수 있는 방안을 꺼내 들었다. 통상 PF 사업비의 20~40% 정도가 사업에 필요한 땅을 사들이는 데 쓰인다는 점에서다. 토지 확보 비용을 대폭 낮추면 시행자는 자기자본 비율을 끌어올릴 수 있다.

이에 정부는 토지주가 리츠(REITs·부동산투자회사) 등을 통해 현물출자에 나설 경우 조세특례제한법을 개정해 양도 차익 과세, 납부 이연을 적용해 줄 계획이다. 현재 기업·개인이 보유한 토지를 PF사업에 출자할 경우 법인세·양도세를 내야 한다. 이를 실제 부동산이 매각돼 이익을 실현하는 시점까지 세금 납부 시점을 늦춰주는 것이다.

이렇게 하면 지금처럼 PF 사업자는 10%대에 달하는 고금리 브릿지론을 받지 않고도 토지를 매입할 수 있는 길이 열린다. 국토부는 서울 등 수도권 내 7000만㎡ 규모의 나대지(건물을 짓지 않고 비워 둔 집터)를 현물출자 가능 대상으로 보고 있다.

정부는 내년부터 토지 현물출자를 활용한 개발사업을 활성화하기 위해 선도사업도 진행한다. 토지 용도 제한과 건폐율·용적률 규제를 대폭 완화하는 '공간혁신구역'을 만들겠다는 목표다.

또 사업장을 자기자본 비율에 따라 차등을 둬 PF 자금줄 역할을 하는 금융사가 대출을 내줄 때 위험가중치, 충당금 규모를 다르게 책정할 수 있도록 제도를 개선한다. 자기자본 비율이 낮을수록 금융사가 적립해야 하는 자본금과 충당금 규모를 더 많이 책정하도록 해 자본 비율이 낮은 곳에 무리하게 대출을 내주지 않게 유도하는 것이다.

건설·신탁사의 원활한 수주와 사업 진행을 가로막고 있는 책임 준공 등의 신용공여도 손본다. 금융사가 PF 대출을 위해 고려하는 사업장의 사업성 평가 기준을 건설·신탁사의 신용공여에 맞추지 않도록 전문 평가기관을 구성해 객관적인 사업성 평가 기준을 만든다. 이와 함께 금융사가 미분양 등 사업 리스크를 덜기 위해 건설·신탁사들에 과도한 책임 준공·채무 인수를 요구하지 않도록 관리에 힘쓴다.

'책임준공 개선 TF'를 구성해 내년 1분기까지 책임 준공 개선방안을 마련할 계획이다. 사업 수주를 위해 토지 신탁사가 무분별하게 책임 준공을 확약하지 않도록 신탁사의 토지신탁 책임 범위·기준도 표준화한다. 연내 '책임 준공형 토지신탁 업무처리 모범규준'을 발표할 방침이다.

이은형 대한건설정책연구원 연구위원은 "최근 우리 경제에 걸림돌이 되고 있는 PF 사업 각 분야를 정부가 꼼꼼히 들여다보고 맞춤형 규제를 마련한 것은 고무적"이라며 "다만 강화된 규제들로 시장의 사업 의지가 꺾일 수 있다는 점에서 규제 수준이 적정한지 여부를 지속적으로 논의하는 정부의 노력이 이어져야 할 것"이라고 말했다.